推薦阿‧瓊英卓瑪比丘尼的音樂,讓我很是沈吟了一些時日。不是她的歌聲不夠好,而是因為已是深秋了,尼師的曲風微涼,如果有人因此聽見,聽得心境灰冷,豈不是有我之過?

各花入各眼。也許,我的擔心是多餘的。

冬天吃西瓜,夏天燙火鍋,就是有人會反其道來行走,不是每個人都從養生規則裏過活。微涼,乃至很涼,也是會碰到知音的。

更何況,或有人會把微涼,當作另外一種溫暖,也未可知。 更何況,或有人會把微涼,當作另外一種溫暖,也未可知。

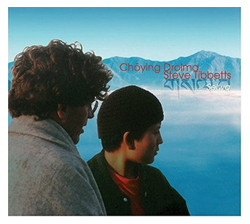

阿‧瓊英卓瑪被世界發現,和一個美國的吉他手有關。

這個吉他手叫做Steve

Tibbetts(斯蒂芬‧泰伯特)。他在93年的時候,來到尼泊爾采風。實際上,他為了擴展吉他的表現力,已經多次來到這些異域,他曾經在印度尼西亞,被巴厘人激烈的雙鼓技法所迷住。印度、南亞、尼泊爾和中國西藏這些富有神秘氣質,而又接近靈性對話的地域,讓他久久不能離去。

在尼泊爾的時候,斯蒂芬‧泰伯特總是住在寺院裏,或者在廟宇的附近歇腳。晨鍾暮鼓,一朝一夕,他在其中,在邊緣,感受著,聆聽著。直到有一天,他來到了一個寺院,遇見了來自Nagi(寺院名)的一些女尼們在神殿做功課,她們低沈而動人的歌聲在高原下如波紋一般泛開,斯蒂芬驚呆了。

那些流傳了數百年的宗教歌曲因為遠離物質社會,而絲毫沒有染上塵煙,它們平穩、純淨而祥和。斯蒂芬當時就想把這歌聲錄下來,但他卻沒帶錄音設備,1994年,40歲的斯蒂芬再次來到尼泊爾,他親赴偏遠的Nagi寺院做正式的錄音。就是這一次,在Nagi

寺院修行的比丘尼——阿‧瓊英卓瑪的聲音,被他錄製成了專輯《Cho》。

這第一張的“Cho”:意思是“斷法”,又稱施身法、古薩裏。它是藏傳佛教裏的一套祈禱儀式,通過這些歌曲的詠唱,來增強和加深對教義的理解。

施身法,從字面上來看,施,是佈施,身,是身體。

許多修行者沒有任何食物可以上供或下施,更沒有外界的東西可以用來種福田,但所幸人人的內在都還有五蘊,把這五蘊捨去,然後上供下施就叫施身法。施身法分成三種:外的施身法——去山洞或火葬場(屍陀林)修施身法;內的施身法——將我們自己的五蘊(色、受、想、行、識)、肉和血佈施給一切無形的眾生;密的施身法——了悟我們自己的本性、開啟我們的本性。三種之中最重要的就是密的施身法。

我們每個人都害怕“自己”(我)受傷害,對跟這個“我”有關的一切障礙都心懷忌諱。佈施身外之物容易做到,佈施這個五蘊和合的自己斷難實行。

無人煙處真修行,屍陀林裏獨起居,這些都是為了幫助我們克服對自己的執著,對傷害的恐懼,對攀緣的習慣的方法。而觀修將自己的身體佈施出去,也是進一步鍛煉擺脫“我執”的束縛,為接近本性中的真如做準備的。

施身法的意義就是“斷”,這個斷,不是對外的斷絕,不是與世隔絕,與人隔絕,而是與自己內心的顛倒、貪執來斷絕。把攀緣的心和恐懼的心都放下。

“斷法”有兩種,一種是用慈悲去攝受,一種是智慧來降伏。

而古薩裏,又稱“乞”。是鍛造菩提心的好方法。對惡鬼、對天魔有大慈悲,通過他們的“干擾”和“挑戰”,通過自身的佈施和奉獻,來互相成就,把惡鬼和天魔度成護法,而自己也升級到擁有真實菩提心的段位。

施身法祖瑪吉拉尊佛母曾經留下教言說:對於從無始以來以惡業為因、被惡緣之風所吹、恒時處於迷亂顯現之中、不斷感受痛苦、死後將立即墮入惡趣深淵,兇猛殘暴的那些鬼神,我是以大悲召喚它們,以自己的溫熱血肉佈施它們,以慈悲菩提心來轉變它們的心,並將其攝受為自己的眷屬。如果有人說對“兇神惡煞”們要以暴制暴,那不是真正的斷法,是邪斷。

我聽阿‧瓊英卓瑪的《Cho》,覺著她和她同修們的詠歎,應該屬於用慈悲來攝受的斷法。那是波譎雲詭的奇幻山村,身有響脆玲佩的人,正圍著火盆亦步亦趨,行走唱念。她們不向外走,只局限於目前。從微小的地方一點一滴地深入。

如果你足夠靜心,你就會悄悄地被打動。

阿‧瓊英卓瑪的聲線,呈現出一絲溫厚。

那聲線不是水銀,不是高於雲端的亮色,她不耀眼,但她有光,那種光,是柔和的,反射或折射的,讓人舒適的光。

仿佛粼粼的碧波,倒映的是日光,卻消減了那刺目。

彷彿銅器上的反光,是被照亮之後的傳遞。

又彷彿黝黑的皮膚上舞蹈的汗珠,有收斂的,低調的,卻又有著些微動人的光輝。

儘管低沈,但絲毫不影響她的共鳴。當尼師的共鳴聲傳來的時候,就像空山裏蕩開的磬音,低,而亮,而悠遠。

那裏面也彷彿沈積著巨大的悲傷,如果恰巧你有心事,有思念,有無法釋放的悲情,你來聽這樣的悲聲,是有治療功效的。

在《Cho》專輯中,斯蒂芬的音樂與尼師的歌唱除了2、3首非常貼切外,其他曲子,更多的是斯蒂芬音樂理念的縱橫馳騁。這種馳騁也許會吸引一些聽眾,比如熱愛電子,習慣合成器演奏的人們。但是,它們和尼師那種沈靜來配合的時候,讓人只能惋惜,簡單的拼貼,反倒顯出電子樂的蒼白和靈性聲音的高貴。

儘管斯蒂芬有著這樣的警覺,他不斷地提醒著自己,做音樂不能簡單地把不相關的元素放在一起,應該融合,成為一體。這是道理,不苟且的藝術家都懂。但真正能做到的,不多,不容易。可貴的是,阿‧瓊英卓瑪的聲音,在這個專輯裏並不因為電子樂的狂躁,千篇一律而顯得不和諧,她沒有被西方的樂器和節奏所左右,相反,對這些物化、機械和概念先行的配器方式,她有一絲寬厚的彌補。

是的,寬厚。

阿‧瓊英卓瑪是生於71年的比丘尼,從小生活在難民營裏。13歲出家,跟隨Nagi的師父學習佛法,也學習唱誦。71年的人啊,和我是同歲了。但有時候聽,竟然恍惚覺得是母親的聲音。

她在歌唱時表現出來的耐心,給我很深的印象。

那種耐心,也讓我反問自己:

對生死的耐心,對無常的耐心,對自己穿越恐懼和執著的耐心,你都準備充分了嗎?

第一張專輯《Cho》之後,阿‧瓊英卓瑪已經出了7張專輯了。

它們分別是《Dancing

Dakini》(舞蹈的空行母)、《Choying》、《Moments

Of Bliss》、《Selwa》、《Smile》和《Inner

Peace》。

她的許多曲子都不是英文,有些是梵語唱誦,有些是尼泊爾文,但不影響我們從中能聽到白度母心咒,聽到心經的咒語,聽到其他來自佛陀親傳的祝禱。

這六張專輯裏,我有四張。沒有聽全。

這些曲子,都不是放眼山河的鴻篇巨制,每一首都不長,是內心的小品,是思緒的輕煙,因為足夠的細膩,而足夠的深沈。如同音樂裏,有人寫交響樂,有人唱小品;如同男人和女人,男人通過走世界來瞭解人心,女人通過走內心來發現世界。

阿‧瓊英卓瑪,這女聲中的震顫微波,暗色裏閃耀的光亮,她潛在的大悲讓人靜下來,涼下來,哭出來,釋放出來。

在《smile》這張較為接近現時的專輯裏,曲風一改悲涼,以印巴風格為主,尼師的聲線呈現出俏皮和甜美的一面。那種只有在印度電影裏才能聽見的深情吟唱,於“微笑”裏,聽到一二。這張專輯非常優美,曲調讓人舒緩,心懷淡淡的向往,展現了阿瓊英卓瑪天然不俗的唱功。

許是聽得不全的緣故,我沒能聽到據說是回歸樸素的佛教原唱的《Inner

Peace》,在我收藏的四張專輯裏,除了《smile》有著鮮明印巴風情的歌唱外,在其他較早出版的三張音樂裏,還是有一些曲調讓我覺得雷同。

簡單地看,也許是因為,在某些尾音的歌唱上,她會有降半音的處理,它讓人有心頭一沈的感覺。這種突然的降半音,彷彿一個人在流暢的歌聲中,發了一聲歎息。這種感覺,在聽何訓田的一些音樂時,也會有,覺得流暢感不夠,經常被其他的元素打斷,不能盡興,完整感有破壞。

當然,也有人說,前衛藝術家會探索聲音的無限可能,包括有些人還用噪音來表現情感。是的,我相信無論什麼方向的嘗試,在藝術的名義下面,都會是冠冕堂皇的。而阿‧瓊英卓瑪比丘尼的歌聲,我想,她一定不是當代藝術上的無止境實驗,她還是內心安定和優美的傳達。如果的確是後者,那麼,現在呈現出來的這樣的全貌裏,過度的悲涼感,還是要警惕的。

這讓我想到,同樣的旋律,如果用慢拍來演繹,那麼無限拉長的處理,就會出現完全迥異的效果。進行曲的拍子如果變成哀樂的拍子,旋律就會退位到其次了,慢拍會把原本歡快輕鬆的樂曲烘托出悲氛。

有些時候,眼淚落下來,是能療傷的。有些時候,淚流不止,就要小心悲魔。

這也許是我多餘的一點擔心,因為,不同的音樂一定有不同的受眾,而不同的法門也適用於不同根器的人群,一部分比較悲涼的詠歎,如果碰到不回頭的浪子,或許能聽出母親的血淚。因著審美的趣味所限,我也呈現出管見,記錄在此,作為商榷,也作為一家之言。

而為開音樂的喜好與否,看阿‧瓊英卓瑪尼師7張專輯的封面,她的樣貌越來越成熟,越來越慈悲,微笑的神情讓人覺得踏實溫暖。聽說她用自己發行專輯得到的資金在尼泊爾建立了比丘尼福利基金會(Nuns

Welfare Foundation of

Nepal),開辦了阿尼度母學校(Arya

Tara School),教授11—20歲剛開始修行的女尼,諸如藏文、英文、數學、自然科學、藝術以及禪宗等課程。這是她和她的師父(Tulku

Urgyen Rinpoche)的夙願,因為佛法的傳播,因為歌唱,而得以實現。

感佩這樣的歌者。因為獨特,更加令人尊敬。

阿‧瓊英卓瑪的官網:http://www.choying.com/

|